Clara Olivia Levesque (elle) est une artiste indo-québécoise qui souhaite poursuivre une carrière dans l'art-thérapie. Outre la beauté éthérée de la nature, Clara s'inspire des liens authentiques et des récits qui se tissent entre les gens, de leurs histoires et de leur bien-être. Clara est passionnée par l'utilisation de son art comme plateforme de guérison, de promotion du dialogue, d'autonomisation et de reconquête de l'identité. Motivée par la volonté d'aborder les questions de violence conjugale, elle utilise son processus artistique et sa plateforme pour attirer l'attention et apporter des changements concrets aux questions de justice sociale, en particulier la hausse inquiétante des féminicides, et créer une communauté d'acteurs du changement.

Violence domestique : qui vient en aide aux victimes de cette crise de santé au Canada ?

par Clara Olivia Levesque

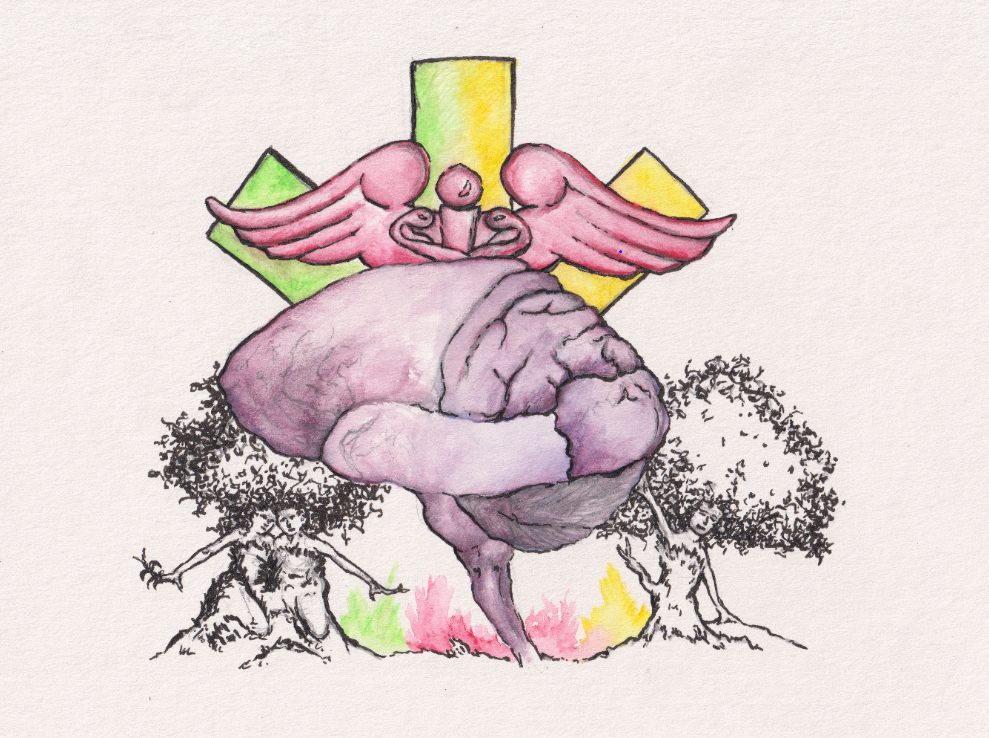

Les répercussions des questions liées au genre et à la violence conjugale sur la santé mentale et physique et l'accès aux soins. Œuvre originale créée par Clara Olivia Levesque. Technique : aquarelle et encre japonaise sur papier 300 gsm.

Les répercussions des questions liées au genre et à la violence conjugale sur la santé mentale et physique et l'accès aux soins. Œuvre originale créée par Clara Olivia Levesque. Technique : aquarelle et encre japonaise sur papier 300 gsm.

Deux étudiantes en médecine de l'Université McGill se sont récemment associés à Femmes AVERTIES pour créer des programmes éducatifs destinés aux femmes vivant dans des refuges afin d'encourager davantage de victimes de violence conjugale à accéder aux services de santé et à défendre leurs droits.

C'est un après-midi ensoleillé et vous attendez que votre amie obtienne le feu vert pour rentrer chez elle après son passage aux urgences. Elle a été admise plus tôt pour une blessure à la tête et souffre peut-être d'une commotion cérébrale. Vous êtes là pour l'accompagner, mais vous craignez profondément que cela ne se reproduise – c'est déjà la troisième fois cette année. Vous vous demandez : les médecins ont-ils bien expliqué les conséquences de blessures répétées ? Remarquent-ils ce que vous remarquez ?

Vous pensez probablement que cette « amie » est une sportive ou peut-être une adepte de la salle de sport sujette aux accidents. En réalité, elle est victime de violence conjugale. Les femmes qui subissent des violences sont 11 à 12 fois plus susceptibles de subir un traumatisme crânien que les anciens combattants ou les athlètes, mais elles ne cherchent généralement pas d'aide (St-Cyr-Leroux, 2022), et 80 % des survivantes ne portent pas plainte à la police (Statistique Canada, 2019). La plupart des survivantes qui subissent des blessures ou des infections choisissent plutôt de prendre des congés et minimisent leur expérience auprès des membres de leur famille, des médecins ou des infirmières (Statistique Canada, 2019). Le Canada a également connu une augmentation constante des féminicides de 27 % entre 2019 et 2022 (Observatoire canadien sur les féminicides pour la justice et la responsabilité, 2024).

Adapter les soins compatissants aux survivant·e·s

Même lorsque les survivant·e·s victimes de violence conjugale recherchent une aide médicale, leur expérience avec les institutions les a amenés à se méfier du système de santé. Il existe une préoccupation persistante selon laquelle la conception qu'ont les professionnels de santé des « preuves » de maltraitance ne correspond pas aux conséquences médicales réelles. Par exemple, bien que la maltraitance psychologique ne laisse pas de traces physiques, les professionnels de santé ne sont pas toujours conscients des manifestations physiques du stress émotionnel et mental qu'elle provoque, et beaucoup oublient de dépister une détérioration progressive de la santé et des symptômes tels que des migraines chroniques douloureuses (Snugg, 2015). Les survivants sont également confrontés à d'autres préoccupations : le fait que les praticiens ne programment pas de suivi de l'évolution de la santé de leurs patient·e·s, ne réagissent pas avec compassion et ne fournissent pas d'informations, ou n'orientent pas discrètement les patient·e·s vers les services appropriés (Snugg, 2015). Sans suivi adéquat ni soins appropriés, les survivant·e·s se rendent à de multiples consultations médicales et atteignent des stades graves d'infection ou de santé négative persistante. Cela exerce une pression énorme non seulement sur le corps de la personne qui cherche de l'aide, mais aussi sur le système de santé.

Il était particulièrement important pour eux et pour Femmes AVERTIES de pouvoir s'entretenir directement avec les survivantes hébergées dans le refuge avec lequel ils choisiraient de collaborer.

Une survivante anonyme de violence conjugale a déclaré : « Pendant notre relation, j'avais constamment des inflammations, et même un zona [un type d'éruption cutanée localisée qui peut être déclenché par un stress chronique] sur l'épaule. Juste après la rupture, j'ai eu une infection grave et une fièvre qui ne voulait pas baisser [...] ».

Cela met en évidence à quel point notre compréhension de l'impact de la violence domestique sur la santé est lacunaire. Subir de multiples blessures ainsi que les effets d'une peur constante et d'un stress permanent à la maison peut amener les victimes à souffrir en permanence de symptômes tels que maux de tête, douleurs dorsales, éruptions cutanées et inflammations, infections pelviennes, infections urinaires, ulcères et troubles gastro-intestinaux (Rakovec-Felser, 2014). Ce ne sont là que quelques-uns des symptômes les plus courants qui perturbent fréquemment le bien-être des survivantes. Comme l'a confié une autre survivante :

« [...] l'impact des abus/violences sur ma santé mentale a été profond [...] Une partie des abus était de nature sexuelle, ce qui a eu des répercussions sur ma santé sexuelle et ma relation à l'intimité et à la sexualité. [...] Il m'a fallu des années pour désapprendre et réapprendre à être en meilleure santé et à avoir une relation plus saine avec le sexe et l'intimité. »

Le partenariat Femmes AVERTIES

Alors, que fait-on ? Des professionnels de santé, des étudiant·e·s et des chercheur·euse·s concernés et dévoués attirent l'attention sur cette crise sanitaire et plaident en faveur de mesures préventives auprès des travailleur·euse·s communautaires et des intervenant·e·s sociaux. Despina Mistos et Sofia Tiseo, étudiantes en médecine à l'université McGill, ont révélé qu'il était « ahurissant » pour elles de découvrir à quel point la violence émotionnelle, psychologique et même économique peut modifier l'accès des femmes aux soins médicaux et leurs résultats en matière de santé (Johnson et al, 2022). Elles ont répété à quel point ces phénomènes sont courants, mais que les professionnels de la santé peuvent apporter des changements préventifs en collaborant avec des organisations et des refuges et en impliquant les institutions dans la résolution des problèmes sociétaux.

Elles se sont associées à Femmes AVERTIES, une organisation à but non lucratif basée à Montréal et gérée par des survivantes pour des survivantes, afin de créer des ateliers interactifs, attentionnés et accessibles pour les survivantes dans les refuges. Ces ateliers explorent les effets de la violence conjugale sur la santé ainsi que les bienfaits que le rétablissement et la guérison peuvent avoir sur le cerveau et le corps des survivantes. Leur objectif ? Organiser ces ateliers dans les refuges afin que ces connaissances permettent aux survivantes de comprendre ce qui se passe dans leur corps et de demander de l'aide. Despina et Sofia ont rencontré Femmes AVERTIES pour la première fois dans le cadre de leur engagement communautaire. Après avoir discuté plus en détail avec la coordinatrice de Femmes AVERTIES, elles ont réalisé que cette organisation serait le partenaire idéal pour co-créer une intervention sur mesure. Il était particulièrement important pour elles et pour Femmes AVERTIES de parler directement aux survivantes du refuge avec lequel elles choisiraient de collaborer. En effet, la dynamique de groupe et les besoins des survivantes peuvent influencer la manière dont les informations leur seront présentées. Elles ont rencontré à plusieurs reprises un groupe de survivantes dans le cadre d'un projet pilote à Anne's House, un refuge pour les survivantes de violence conjugale, et ont intégré leurs commentaires et leurs retours afin de répondre pleinement à leurs besoins. La co-création est plus qu'un simple processus, en particulier dans des circonstances comme celles-ci : elle permet de responsabiliser les survivantes, de déstigmatiser leur expérience et de les impliquer dans une discussion humanisante, en leur rappelant qu'elles sont bien plus que les vulnérabilités qu'elles ont endurées.

La compassion est la clé pour prendre de meilleures décisions pour la société en général.

En rendant ces connaissances accessibles et en en discutant avec compassion avec les survivantes, Femmes AVERTIES, Sofia et Despina espèrent que cette approche communautaire permettra de faire évoluer l'intervention au-delà de l'apprentissage descendant et des professionnels de santé, afin de s'éloigner des approches de type « expertise » pour proposer des soins centrés sur la cliente dans le cadre de cette question de justice sociale et médicale. L'objectif est de rendre ce type d'informations sur la santé facilement accessibles et compréhensibles afin de donner aux survivantes les outils nécessaires pour quitter en toute sécurité les relations abusives.

Christina Achkar, coordinatrice des relations communautaires chez Femmes AVERTIES, estime qu'il est nécessaire de cultiver des collaborations optimistes et éclairées pour le traitement et la guérison de la communauté, affirmant que « la compassion est essentielle pour prendre de meilleures décisions pour la société en général ».

Les projets collaboratifs comme celui-ci ont le potentiel de répondre directement à certains des défis systémiques auxquels sont confrontées les survivantes. Elle explique qu'il n'y a actuellement pas assez d'incitations et de financements dans le domaine de la santé féminine, sans parler de son lien avec la violence conjugale. Cependant, Femmes AVERTIES, grâce à ses clientes et à ses initiatives de sensibilisation, a la capacité et la volonté de collaborer avec des organisations, des institutions et des chercheurs afin de mettre en avant des options pratiques tout en intégrant les contributions des survivantes. En intégrant les discussions et les commentaires de la communauté, elle met en avant et donne la priorité à un problème qui conduit trop souvent à des conséquences fatales. Grâce à davantage de collaborations communautaires avec les refuges pour victimes de violence conjugale et des organisations telles que Femmes AVERTIES, les organismes et les professionnels de la santé peuvent être équipés pour identifier et prendre en compte le lien entre cette crise sociale et les soins de santé préventifs.