À l’été 1990, alors que j’étais seule à subvenir aux besoins de mes deux jeunes filles, je me préparais à commencer un baccalauréat en études des femmes à l’Institut Simone de Beauvoir de l’Université Concordia en lisant Le deuxième sexe.

Ce fut un été mémorable. La résistance de Kanehsatà:ke (aussi connue sous le nom de la crise d’Oka), au cours de laquelle la Nation Kanien'kenha:ka (Mohawk) s’est naturellement opposée à la transformation de son cimetière ancestral en terrain de golf, durait depuis plusieurs semaines. Le racisme envers les peuples autochtones avait atteint un niveau sans précédent.

Le Centre d’amitié autochtone de Montréal a livré de la nourriture et des fournitures par bateau à Kahnawake. À l’époque, je vivais sur la rive sud de Montréal et je me souviens du bruit constant des hélicoptères dans le ciel. Je me rappelle avoir assisté à un rassemblement pacifique sur la montagne à Montréal, et mon amie non autochtone a eu peur lorsque la police est arrivée à cheval.

C’est dans ce contexte que j’ai assisté à une rencontre organisée par le Centre des étudiants adultes de l’Université Concordia à l’intention des étudiantes et étudiants autochtones. L’équipe organisatrice a évoqué la « vibrante Nation mohawk » comme source d’inspiration pour cette rencontre. C’est ce soir-là que nous avons commencé à parler de la création d’une association étudiante autochtone. Stephanie Horne, Kanien'kéha:ka de Kahnawake, a insisté pour que nous concrétisions cette idée.

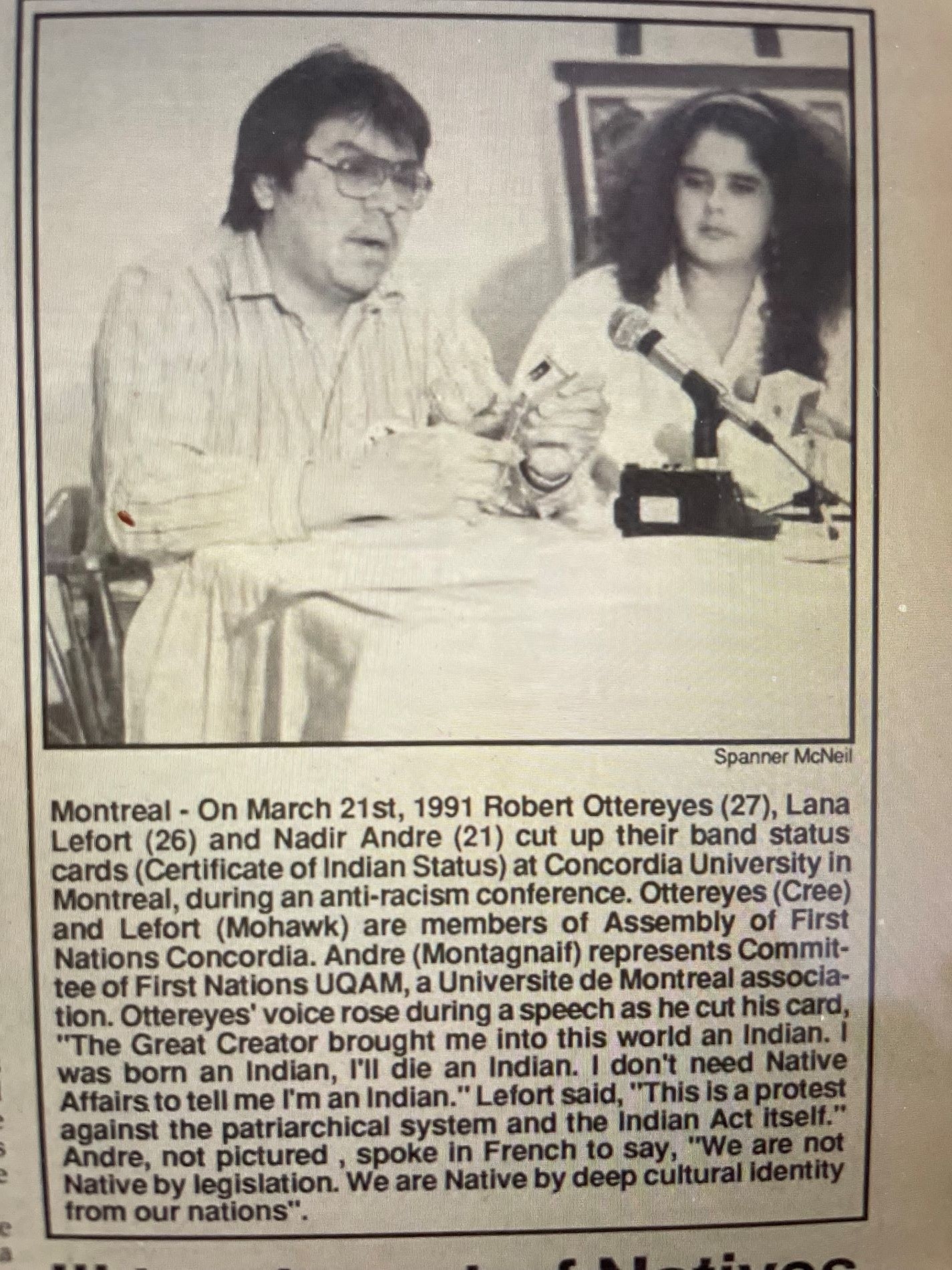

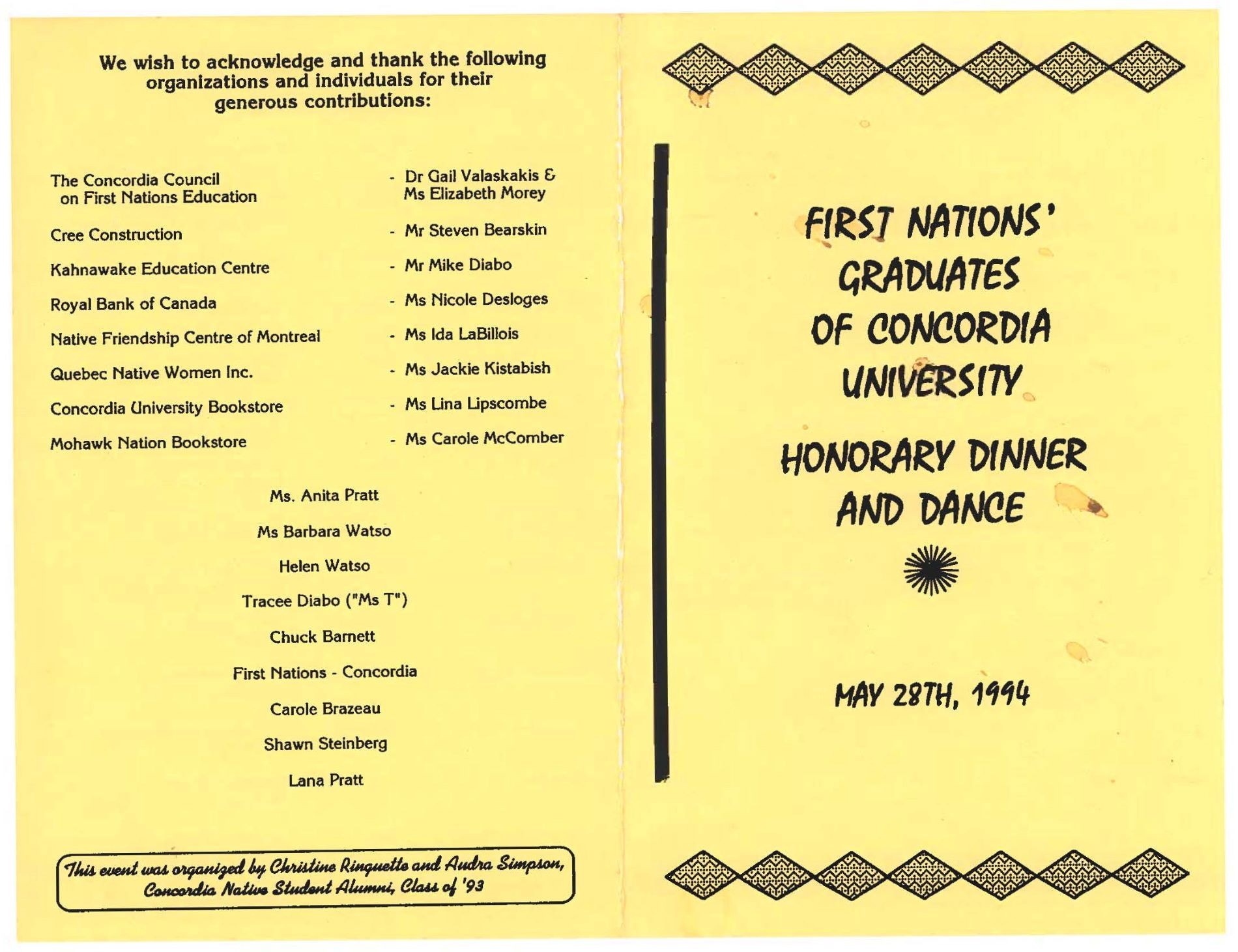

Ainsi, à l’automne 1990, nous avons cofondé l’Assemblée des Premières Nations (APN) de Concordia, rebaptisée plus tard l’Association des étudiants autochtones. Nous formions un groupe merveilleux et diversifié de leaders et d’universitaires autochtones, comprenant le regretté Robert Ottereyes (innu [cri], Waswanipi), Lana LeFort (Kanien'kéha:ka, Tyendinaga), Sylvia et Helen Watso (abénaquises, Odanak), Lana Pratt (crie, Gordon) ainsi qu’Arthur Renwick (Haisla, Kitimat), qui a déclaré que nous avions fondé l’APN « dans un objectif de soutien, de rassemblement et d’échange d’information ».

Nos premières réunions consistaient en des repas-partage dans nos appartements ou des rencontres informelles à La Cabane, sur le boulevard Saint-Laurent. Nous avons fini par officialiser ces réunions. Lana Lefort a pris les rênes et rédigé une constitution. Nous avons organisé des élections pour pourvoir les postes de chef, vice-chef, gardien·ne de l’esprit et gardien·ne du symbole.

Carole Brazeau, conseillère, curriculum et pédagogie autochtones, Centre d’enseignement et d’apprentissage.

Carole Brazeau, conseillère, curriculum et pédagogie autochtones, Centre d’enseignement et d’apprentissage.

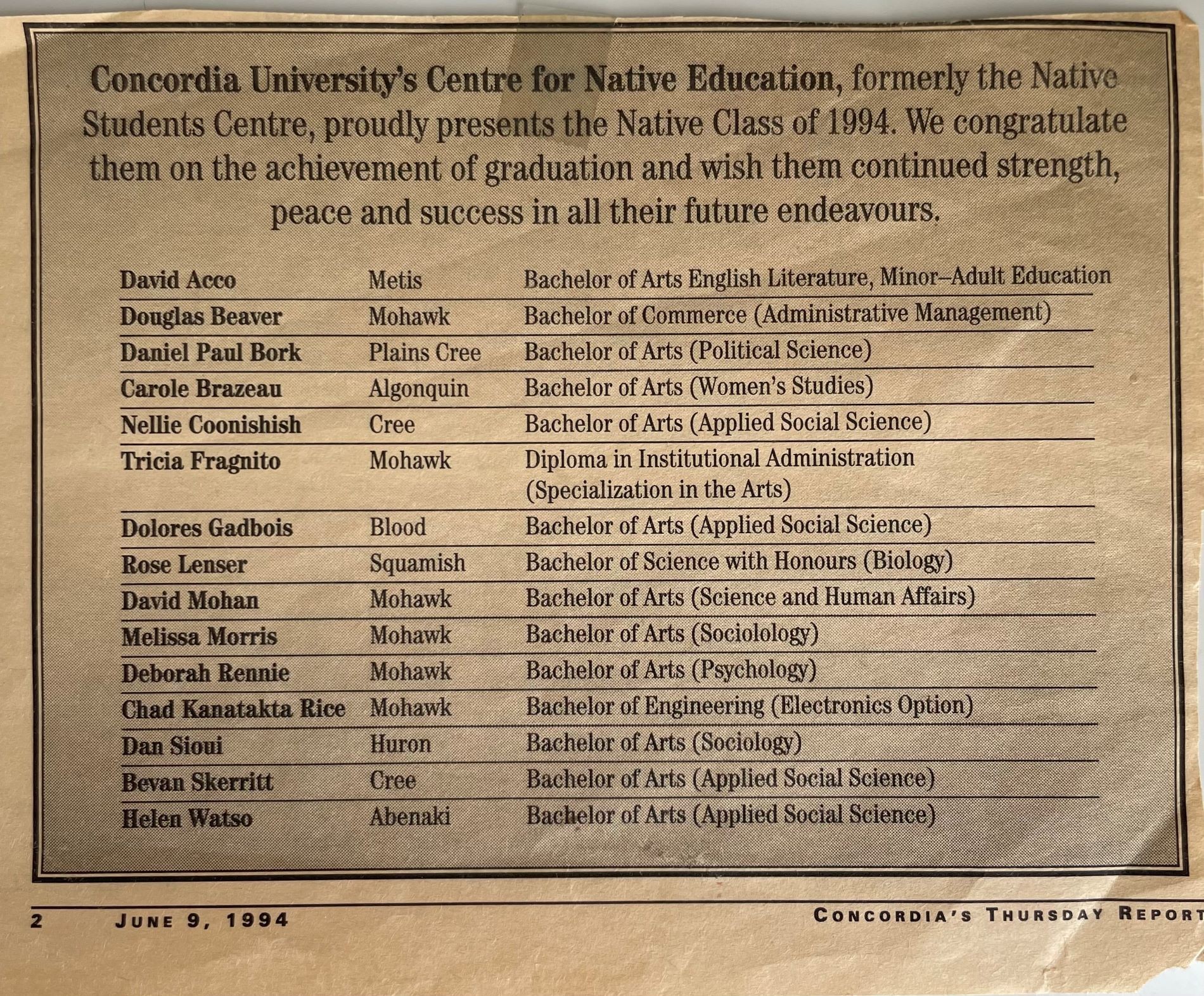

The Class of 1994

The Class of 1994