Lyes Kadem, professeur et directeur des programmes d’études au Département de génie mécanique, industriel et aérospatial, illustre bien cette philosophie. Ses travaux de recherche sur l’appareil cardiovasculaire pourraient révolutionner la médecine cardiaque.

« Dans notre laboratoire, nous tentons de faire le pont entre le génie et la médecine », explique M. Kadem, qui est également titulaire de la chaire de recherche de l’Université Concordia en génie cardiovasculaire et en dispositifs médicaux. « Pour les ingénieurs, le corps est une machine complexe soumise aux lois de la physique. Il peut nous apprendre des choses, et nous pouvons l’améliorer. »

Le professeur décrit les technologies transformatrices comme un « changement de paradigme qui modifiera autant nos procédés que notre perception ». Son objectif comporte deux volets : concevoir et mettre à l’essai des dispositifs médicaux cardiovasculaires évolués, et améliorer la formation des médecins praticiens qui les utiliseront.

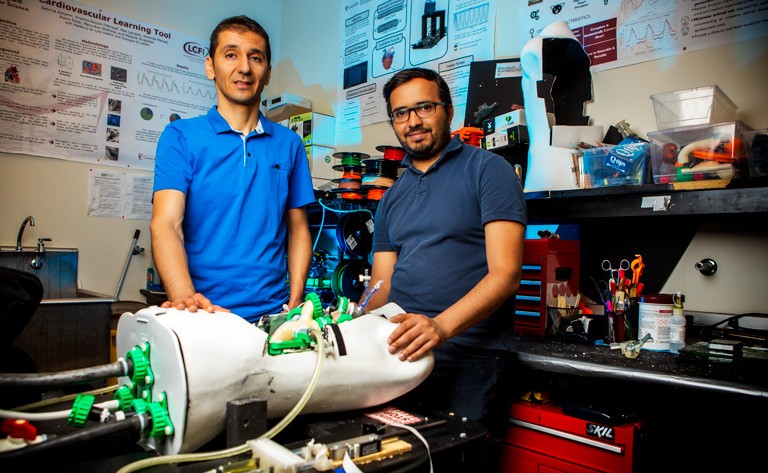

Sous sa supervision, les étudiants ont créé un simulateur – fait de tuyaux et de moteurs qui pompent le fluide, d’appareils de robotique souple et de robots « origami » – pour imiter la circulation du sang dans l’appareil cardiovasculaire. Inséré dans la machine, un clone de cœur imprimé en 3D bat.

« Le résultat n’est pas sans intérêt, dit-il. La machine nous permet de prendre des mesures dans des conditions contrôlées et reproduites. »

Une médecine personnalisée

Le système de Lyes Kadem permettra aux concepteurs de s’éloigner des dispositifs médicaux universels : les valvules prothétiques, par exemple, sont actuellement produites en tailles standards qui ne conviennent pas à tous les patients. La tomodensitométrie est utilisée pour imprimer une copie en 3D du cœur d’un malade, laquelle est entrée dans le simulateur. Les données produites permettent de concevoir un dispositif parfaitement adapté à la personne soignée, selon la maladie dont elle est atteinte. « L’avenir de la médecine est dans la personnalisation », soutient M. Kadem.

Les dispositifs actuels sont mis à l’essai sur des animaux en santé, des porcs habituellement, qui ne sont pas vraiment adaptés à la maladie. « C’est comme essayer des pneus d’hiver pendant l’été, explique le chercheur. Le patient doit donc assumer tous les risques. » Le simulateur permettra de mettre à l’essai un appareil potentiel sur différents modèles de patients en vue de son approbation pour usage général.

Les travaux de recherche de Lyes Kadem vont au-delà des murs de son laboratoire. Il collabore aussi avec le Dr Brian Potter, cardiologue interventionniste au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, qui travaille aux soins intensifs auprès des patients en cardiologie les plus gravement malades : les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque.

« Nous tentons de créer un simulateur utile pour prévenir le choc cardiogène, explique le Dr Potter. Lorsque la pompe ventriculaire ne fait plus son travail, le débit sanguin est insuffisant. C’est pourquoi les pompes artificielles temporaires suscitent beaucoup d’intérêt. »

L’équipe du Dr Potter a réussi à provoquer un choc cardiogène sur un porc. Les données recueillies ont été entrées dans le simulateur de Lyes Kadem. Elles permettront de mettre à l’essai des pompes artificielles sans devoir utiliser d’animal.

L’étude devrait se terminer cet été. « La simulation sera manifestement indissociable de la recherche future en cardiologie, souligne le Dr Potter. Nous ne pouvions pas obtenir ce type de données auparavant. »

Brian Potter envisage d’autres projets avec le professeur Kadem : « Nos travaux se sont avérés plutôt fructueux. Séparément, nos capacités sont limitées tandis que la collaboration engendre la créativité nécessaire pour innover réellement. »

Lyes Kadem, professeur et directeur des programmes d’études au Département de génie mécanique, industriel et aérospatial (à gauche), et Ahmed Darwish, codirecteur du Laboratoire de dynamique des fluides cardiovasculaires. Des travaux de recherche menés à Concordia fournissent des données utiles aux cardiologues et aux porteurs de valvule cardiaque mécanique. © CONCORDIA

Lyes Kadem, professeur et directeur des programmes d’études au Département de génie mécanique, industriel et aérospatial (à gauche), et Ahmed Darwish, codirecteur du Laboratoire de dynamique des fluides cardiovasculaires. Des travaux de recherche menés à Concordia fournissent des données utiles aux cardiologues et aux porteurs de valvule cardiaque mécanique. © CONCORDIA

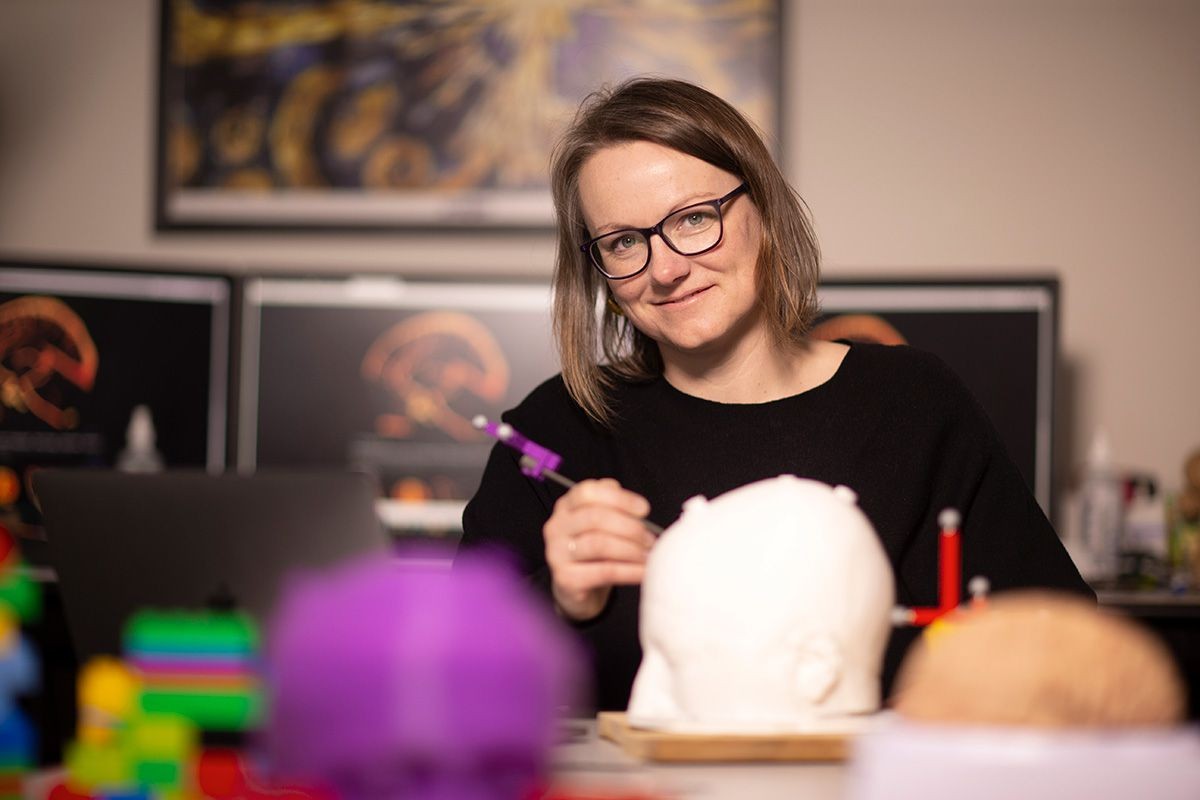

Marta Kersten-Oertel, professeure adjointe au Département d’informatique et de génie logiciel : « Nous travaillons sur la nouvelle génération d’outils en salle d’opération. » © CONCORDIA

Marta Kersten-Oertel, professeure adjointe au Département d’informatique et de génie logiciel : « Nous travaillons sur la nouvelle génération d’outils en salle d’opération. » © CONCORDIA